關於文字記者和攝影記者的愛恨情慾

決定做這個專題時,心裡就暗暗想聽文字記者講攝影記者壞話。

不是黑心。攝影記者和文字記者,一定是錯綜複雜愛恨交纏。記者工作時間長,遇上一些採訪,尤其是旅遊記者,文字記者和攝影記者簡直是朝夕相對。跟文字記者結婚的攝影記者不少,交惡的,我想,也絕不少,大小磨擦總免不了。

然而任你情投意合與否,很多新聞和採訪確是合二人之力完成,少一個人也不盡完全。一單精彩感人震撼的新聞背後,可能是兩者黑口黑面相對無言的成果。兩人之間的緣份,就這麼牽扯著,誕下來的結晶品,成了當下的歷史。

以下五位文字記者,分別來自旅遊、法庭、偵查、體育等不同版面。工作模式不同,他們跟攝影記者的相處也截然不同。有人出生入死,有人被放暗箭。其實,下次專題應該請攝影記者寫返文字記者轉頭。

是苦是趣一人擔 顏美鳳

當認識我的人知道居然找我寫一篇與攝影師合作的趣事,不是笑得人仰馬翻就是眼珠凸得快要掉出來。若果讓攝影師們投票選舉,最不想合作的記者,我很大機會獨攬所有票數自動當選。旅遊採訪是我過去十多年來的主要工作,短的去日本三、四天,長的去非洲三個多星期,一個記者和一個攝影師朝夕共對這麼長的日子,雙方要面對的已經不只是工作上的難題,還有日常生活習慣上的磨擦。明明全無方向感又要霸著地圖、自己唔肚餓就以為全世界都唔洗食飯、坐親火車都迫我坐倒頭位………..兩個相愛的情侶尚且會為這些小問題而分手,何況兩個無友誼根底、互信基礎的同事,芝麻小事一下子就引申成對對方的憎恨。

偏偏記者和攝影師唇齒相依,記者構思的故事再精釆都要靠攝記的圖片表達出來。記得十年前一次去北歐採訪,原本打算三星期內先到冰島,然後去波羅的海三國採訪三個不同的題目,怎知一抵達行程第一站冰島,發覺當地的消費指數遠超我想像,如依照我原定的行程,冰島一段已花掉我預算的六成洗費,將無法完成整個行程;二人商議之下決定超資就超資,索性盡力多做幾份稿件,攤分成本。結果我們超資了一倍,卻創下我個人產量最多的行程。當年那個攝影師願意倍我癲,為省錢不住酒店,在冰川旁、零下十多度的氣溫下紮營;沒光顧過幾次餐廳,只到超級市場買麫包、火腿自製三文治充飢,最豪華的一頓是在夏天的芬蘭北極圈內拾樹枝生火燒烤……沒有攝影師的「抵得諗」我不會到十年後仍記得這些難得的經驗,也不能將自己的生產量推至頂峯,三星期的旅程寫出七篇稿件。

由當初從不在乎餐飲跟可樂還是凍檸茶,都照飲如儀,到今日連飲一杯珍珠奶茶,我都指定要「百香果加珍珠走冰微甜」精準到要絲毫不差地乎合心意。像北歐一行的樂趣都應該無緣再嘗了,因為我正在努力鑽研攝影技巧,免得再害苦了人家。

我人生第一次露營在冰島,營幕是攝影師替我紮的,不過半夜一場風雨把它吹倒,我躲在廁所過了一夜。

資金緊絀下我們在芬蘭北極圈內拾樹枝生火燒烤,生火當然由攝影師負責,我負責燒綿花糖。

男師奶夫 Felix Wong

是的,欣宜把聲到時到候便會把我驚醒:「無人完美,無人如己…….」這是我認為出嚟撈處世的第一戒;衰在,有好多攝記以為自己屬於100巴仙完美結構,包括懶型chok到爆外表加談吐,仲有其攝影技巧比Steven Meisel更勁等!Okok,或者A之蜜糖乙之黃蓮,純粹我個人問題唔buy唧!不過,最令我頂唔順的,是某些老屎忽攝記大哥經常將記者同事出差、公司影樓,合作時的不咬弦,例如某年某月某日去某個event,冇同佢講影完相就可以散呀;fashion week佢就排隊食風等入場,而我就在cafe嘆咖啡……..等等等等的黃曼梨惡家婆刻薄新抱事件,一五一十擇簿仔記底,然後趁機搵老總三口六面搞個批判大會。喂!男人老狗咪做個男師奶好嗎?大家共事「維威喂」要有共識,有任何不吐不快事咪開心見誠提出嚟囉?!怕唔好意思嘛?趁酒酣飯飽過後,我口講我心的時候最真情流露,何必要做個比基佬更記仇的直男呢?

我對攝記的碎碎唸 李思詠

攝記,很臭。

毫無貶意。只是拍攝體育圖片,沉重的長焦距鏡頭是必備器材,攝記們像個舉重選手般揹著大大小小的鏡頭走來走去;遇上戶外比賽,太陽伯伯毫不吝嗇,「出行力」照耀大地,不叫熱血的你們流點汗,說不過去。

體育記者平時one man band,兼文兼攝,能夠與攝記們同場的,必是大賽,譬如奧運和亞運等國際綜合運動會,或是球星訪港。曾經有攝記跟我說:「喂,一場波踢90分鐘,好X悶。」但只要看看照片,大如硬幣的水泡、裹得厚厚的繃帶、覬覦獎盃的眼神……一點一滴,你們的眼睛透視了勝負以外的世界,比起我只懂「混吉」的亂拍,你們那場比賽應該更精彩。儘管你們認不到球場上的球星是誰,也對賽道上車群裏那個一閃即過的黃金寶感到迷惘,但諸位的照片,足證無聲勝有聲。

是因為沉重的器材使然嗎?我發現體育賽場的攝記們,陽盛陰衰,而且大都身形魁梧。想起倫敦奧運時打開溫布萊球場的大門,全場清一色「麻甩」,我一個女生身處其中,好像時空交錯,更覺古怪;成為不受歡迎人物也是預料中事,霸位影相挑起紛爭,家母在我的倫敦之行,不知被越洋問候多少次。回到家鄉當然不一樣。我很幸運,聽過攝記們不少拍攝心得和趣聞軼事,這一句最為深刻:「影像是一種記憶。即使你今天沒足夠技術去影,但它會植入你的腦袋裏,變成一種財富,無形的影響你。」明知我欠技術,也對我分享所見所聞,原來攝記很慷慨。

記憶不止有影像,還有味道。被你們的汗水圍攻,有點不好受,但看到你們揹著大堆足以壓死我的器材,感受你們為了一張照片而努力,是樂事。

體育賽場上的攝記們大多是雄魁魁的男性,抬着一大堆器材,女記者身處其中,恍如時光交錯。

法庭戰記 何偉略

「叮」一聲,大門打開。戰鼓一響,行動開始。

朝九半晚四半,開庭等判刑,散庭等出車。目標人物踏出門口,邊跑邊按快門。囚車定時定候,「吸玻璃」者請到出車位把守。但人在法庭身不由己,事事無可預期。㩒一粒掣交易完成?說來容易。

由早審到晚,「師傅」企足一天,收到文字記者一聲通傳,冷卻身軀頃刻充電,指頭如箭在弦。誰知還柙入冊,「吸囚車」吸十張可能無一命中,空手而回。

走出來的人,更難測。被告或證人,平民百姓與上流中產,來到法庭隨時內外大變身。離庭戴齊「三寶」(黑超、口罩、漁夫帽),左閃右避手口並用。攝記有大炮,被告有拳頭,槍口對赤手,影相變肉搏。一個單頭,分分鐘流血收場。

站在法院前,攝記對被告,鬥力、鬥智、鬥經驗。

名流官商惹官非,出庭大可分成「賭神」與「保特」。前者氣定神閒,笑對鏡頭;後者通常散庭逗留良久,落到地下大堂忽然奪門而出,甚至直入停車場,上車拉簾絕塵而去。

三年前包致金法官姪女Amina每逢東區法院出庭提訊,循例玩上一兩個鐘。某次她找來身形相似的朋友穿上墨鏡口罩,連同外籍大漢左右護送步出法院「扮走」。有行家同「師傅」眼利,識破假身,立即轉到後門包抄,及時把Amina逼回法院。

「人老精,鬼老靈」,好些老攝記的記憶力,嘆為觀止。他們記人、記車牌,熟知全港各大小法庭前後門,步行入口與車路出口,囚車班次,以至行車路線。

有心臟科醫生涉嫌非禮在東區受審,每次出庭例必與記者「鬥長命」,拖延至法院關門才坐車離去,誓不露全相。案件審結,醫生脫罪,散庭後立即坐車從停車場直接離開。我急從法院正門轉左跑向停車場,未揚聲通知已見一班攝記迎面飛奔,說「一定係轉返出去」,直衝往法院右方燈位。果然,醫生的座駕走上單程路,無奈停在燈前,束手就擒。

一張相一個頭,有血汗與智慧在背後。法庭記者常稱攝記為「師傅」,不是信口雌黃。除了免遭目標人士察覺,亦暗帶點點謝意。

南華班主羅傑承曾把馬匹命名「軍事行動」。他首度到澳門應訊,直接乘車離開。再次出庭時,攝記得聞樓上通報,在地下「㩒lift」。一張法庭相,得失在走位與應變之間,不是軍事行動,是什麼?

新地郭氏兄弟與許仕仁出庭,落車一刻有如猛虎出柙,萬炮齊發。站在事先劃好的區域,各就各位,目標不反抗不遮掩,可算法庭拍攝工作的優差。

奔走天涯 覃純健

攝影記者在香港的地位,遠比其他國家要低。主要因為報社的權力,基本上被文字記者出身的高層所壟斷,更可悲的是,有些老總,連文字記者也沒有當過,所謂圖片構圖、審美、隱喻,基本就是中學生水平。如此一來,攝影記者幾乎注定只能是基層職工,許多人的收入,都與勞力毫不相稱。

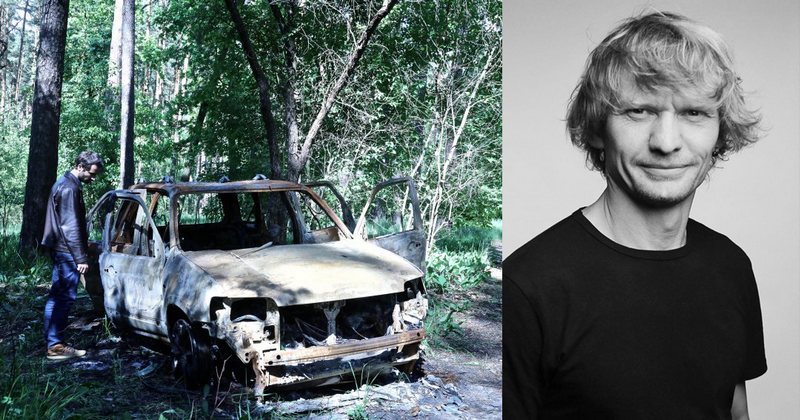

報社高層坐在辦公室,是很難想像攝記在前線的衝鋒,有許多時候,與死亡非常接近。在新聞行業打滾多年,見慣攝記辛酸。攝記Felix(南華早報),這些年來不知道受過公安多少次拳打腳踢。初出茅廬的何家達,徒步往四川震央的危途,也是不知道有無性命踏上歸途,那條映秀之路,最窄之處,大約與兩個錢包相當,下面就是懸崖和滔滔江水。

這些年來,搭檔最多的,當數余俊亮。四川的豆腐渣災區、曼谷的血肉戰場、玉樹的生死高原,都是畢生難忘的旅途。還記得曼谷那次政府軍與紅衫軍的「內戰」,大街小巷子彈橫飛,我們住酒店的外牆斷續傳來中彈的聲音,走到大街,旁邊的泰國同行就被子彈擦破頸項。一陣子平靜,一陣子繃緊,機關槍橫掃,攝記們飛奔入巷,一個個中彈者抬過,便又要追出另一條大街拍攝。城內烽煙四起,偶爾在小街遇到攝記余偉健,坐在者摩托車尋找交戰的衝突點,又或是其他香港攝影師,在某十字路口追拍剛剛中彈倒地的示威者。

余俊亮和我走到一條交戰的前線小巷,幾米外的示威者在發射土製火箭,軍方實彈還擊,還有不知躲在哪幢大廈的狙擊手。離開掩護的牆壁,再走幾米,就該是子彈射擊範圍了,那小子說,很想再走過去,我想,這幾步距離中彈太近了,他說:「心裡很想去,但腳卻抬不起來…..」我們沒有戰地經驗,沒有避彈衣、鋼盔,抬起腳來的大概是瘋子吧。

說起接近死亡的採訪拍攝,相信應該是跟余俊亮的青海玉樹地震之旅。我們克服了高原氣候,回程時卻遇到暴風雪,世界變成絕對白色,雪片呈絕對90度橫飛,公路消失了,被掩埋了,連一條可以辨認的線都不留下。深夜行車,大家都知道路邊就是懸崖,最慢車速只開到5-10公里每小時。只消15分鐘,車頭大玻璃就被冰雪封掉,余俊亮和我要輪流下車鏟掉冰塊。橫風暴雪之下,能見度接近零,我倆還要打開車窗盯著路邊,以免車子開到懸崖下。好幾次,就差那麼一兩呎。

這小子對現場畫面非常有追求,不怕危險,但有在紅線前煞停的判斷。無論是需要思考的預想拍攝,還是要在秒瞬間完成的頭版圖片,他也能應付。有一次潛行拍攝,公安大隊的剎車聲就在門外,他的快門還在跳動。我告訴他:「差不多了,他們該來抓我們了。」他答:「基本拍完了。」這時,屋外的公安車開門、關門,聲音非常清楚,然後是急急的腳步聲和吆喝聲,這小子才放下相機。後來,圖片被公安刪除,但實際上我們沒有損失任何一個畫面,那些被刪的圖片登上頭版,這種危機應變、保護圖片的能耐,很少人能做到。

工作時高度集中,不隨便畏懼,放下相機後大吃大喝,坐車時大睡,回到酒店一上床立刻睡著,這就是余俊亮。精神層面具備這樣的闊度,才是能奔走天涯的攝影記者。

泰國紅衫軍示威,無論在街上和酒店內都聽到槍聲不絕於耳,盡量做到工作時適當拚命,收工後飲泰啤,回酒店立即進入夢鄉,也是一種攝影記者的高度。

多次到內地採訪,經歷天災威脅和公安纏擾,攝記能收能放,進退有度,才能成就報導。